Les élus ont toujours maintenu le souhait de faire une station de ski sur leur commune.

C’est Daniel Pascual, élu en 1987 à l’âge de 35 ans, et plus jeune maire du canton à l’époque, qui prend à cœur et porte avec une énorme ténacité ce grand projet, avec un parcours non sans difficultés et surprises.

Peu importe, il est motivé les extraordinaires possibilités qu’offre cette immense commune de 11 000 hectares, qu’il estime manquer d’attraits et dont la population baisse progressivement.

« On avait entre les mains un projet de domaine skiable à équiper sur environ 8 000 hectares soit Val d’Isère et la moitié de Tignes… »

Tout était difficile. Dans la commune il existait des groupes écologistes soixante-huitards qui prônaient des idées de retour aux sources et en même temps, tous les services de l’état estimaient que l’idée d’une nouvelle station de ski n’était pas bonne et nous incitaient plutôt à un tourisme doux. Mais, un tourisme doux, suppose ‘pas de rentrées d’argent et pas d’emplois’… » souligne l’ancien Maire Daniel Pascual.

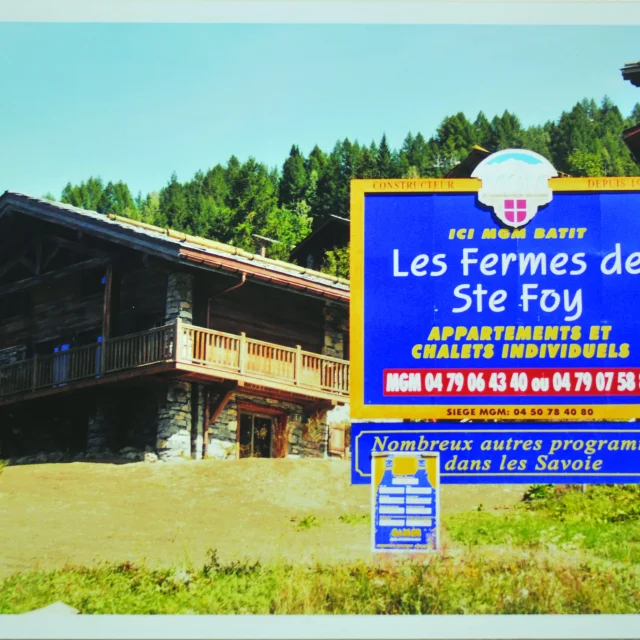

Il porte donc le projet avec son conseil municipal et dépose le dossier UTN pour la station de Sainte-Foy-Tarentaise.

Le dossier est accompagné d’une charte architecturale composée d’un cahier de prescriptions architecturales, préconisant la hauteur et le style des ouvrages ainsi que les matériaux traditionnels autorisés (bardage bois, façades en pierre de pays, toits en lauze et des colonnes qui supportent les avancées de toits).

« On a ouvert sans autorisation »

Décembre 1990, Sainte-Foy-Tarentaise ouvre ses trois télésièges et l’exploitation la première année est confiée à la S.T.A.R. (Sté des Téléphériques de l’Aiguille Rouge/ Les Arcs). Malheureusement, l’autorisation U.T.N. (Unité Touristique Nouvelle) pour 11 remontées mécaniques et 82 000 m² de SHON sous forme de ‘droits à construire’ est immédiatement annulée par le tribunal administratif la veille de l’ouverture, du fait d’un recours déposé par le CAF (Club Alpin Français).

« Vous avez 3 remontées mécaniques dans la nature sans autorisation… à moins de se battre il n’y avait pas de solution »… précise Daniel Pascual, l’ancien maire « Puis tout a été bloqué pendant un an, à 1 an et demi… »

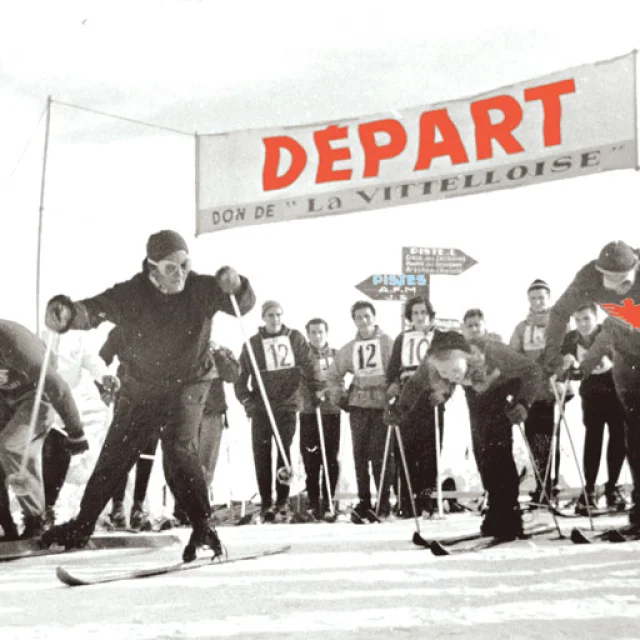

Les premiers skieurs venaient pour le hors-piste

« Le premier jour j’ai pris mes ski je suis allé faire un tour sur les pistes, c’était un peu… folklorique. Aucune piste n’était bullée ! Au col de l’Aiguille c’était du hors-piste total. Les premières années, il y avait très peu de clients et peu de réservations aussi, mais on s’est accrochés ».

La notoriété des pentes de Sainte Foy s’est propagée à travers la vallée, et au-delà, telle une trainée de poudre. Les moniteurs et guides de la vallée choisissent Sainte-Foy pour leurs sessions de ski durant leur temps libre. « On se souvient des jeunes skieurs suédois et norvégiens qui passaient chez nous plusieurs semaines, simplement pour ‘rider’ ».

C’était l’époque de la Limace (l’ancienne école de la Bataillette, devenue gîte), dirigée par David Vincent, pionnier du snowboard et précurseur du freestyle. C’était aussi l’époque des ascensions à Plan Bois en chenillette, la nuit tombée, et du vin chaud à profusion pour attirer les bus, les écoles de ski, et les clubs régionaux… car Sainte-Foy n’avait pas de lit à l’époque.